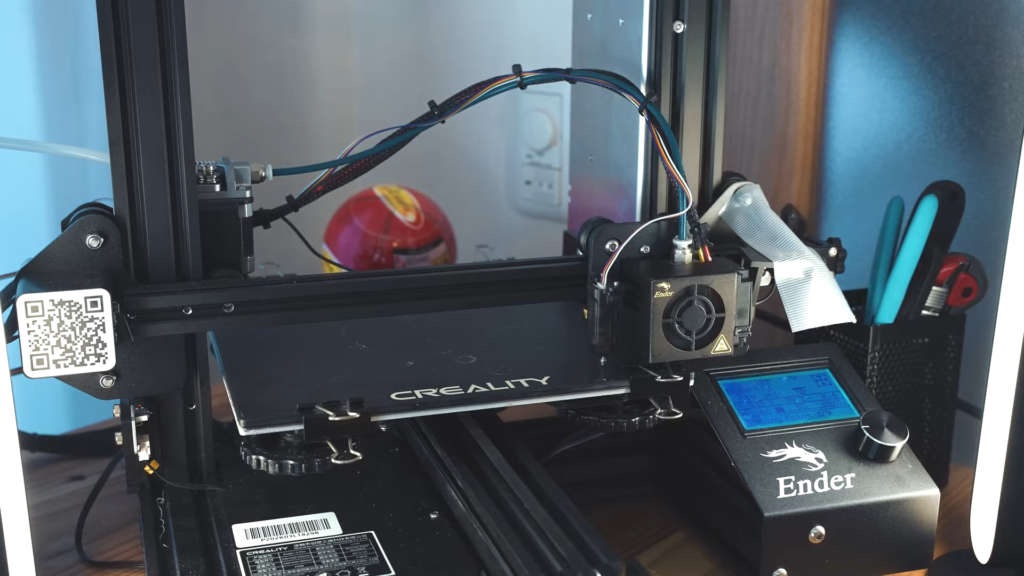

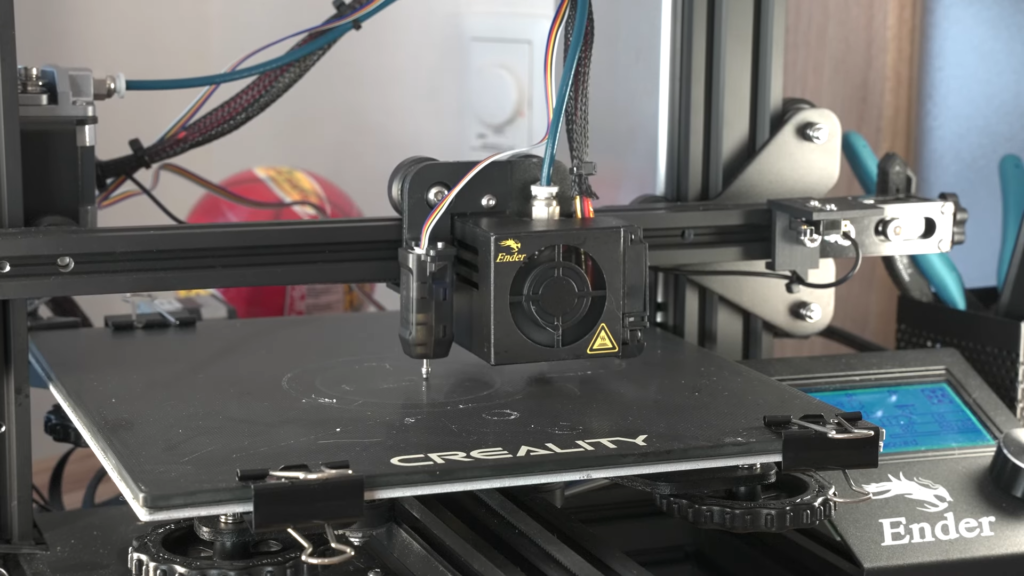

今回は、CrealityさんのCR-Touchっていうレベリングセンサーで

Ender3のオートレベリングを実現する方法を紹介していきます。

動画で確認したい方はコチラ↓↓

CR TouchでEnder 3 を超便利に!オートレベリングでプリント失敗がなくなる!? / Creality Auto Leveling Kit

今回使用しているのはコチラ↓↓

おすすめの記事↓↓

モデル無料公開!ここまで出来る! 3Dプリンター おすすめの留め方5選

もくじ

オートレベリングとは

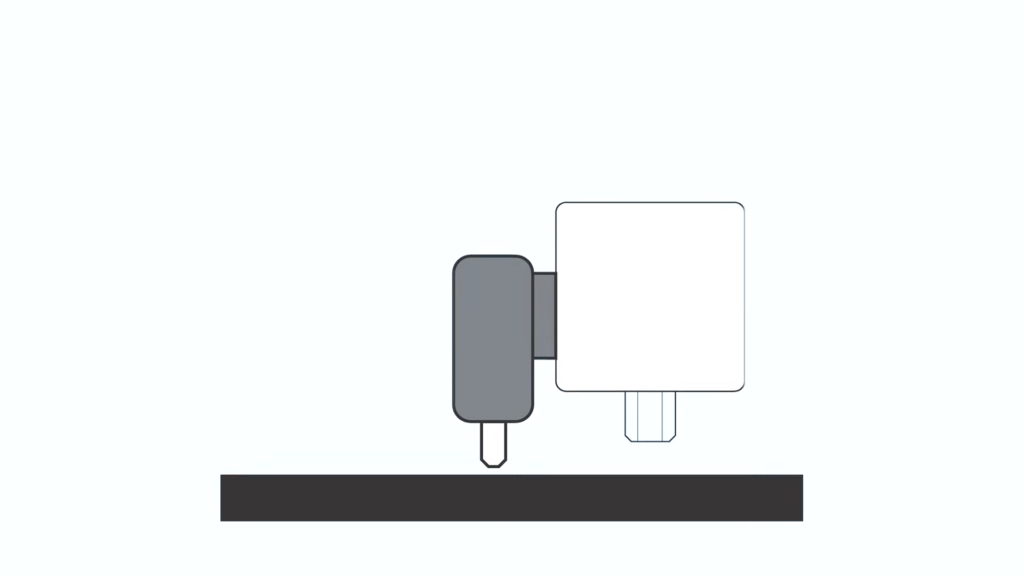

3Dプリンターのヘッド部分に今回紹介するような接触センサーを付けて

徐々に下げて、ステージに近づけていきます。

接触センサーがステージに触れた時点の高さを9点ほど計測します。

ステージの傾きや歪みを検知して

それを考慮したプリントをしてくるという機能になります。

今回紹介したCR-Touch以外にもBLTouchっていうセンサーもあります。

なぜ、オートレベリングが必要なの?

それは、プリントの失敗を防ぐためです!

毎回、プリントの前にオートレベリングをすることで

ステージの歪み/傾きによる、第一層の定着不具合を防ぐことができます。

プリント失敗の要因でかなり、この第一層の定着不具合って多いです。

もう一点利点があります!

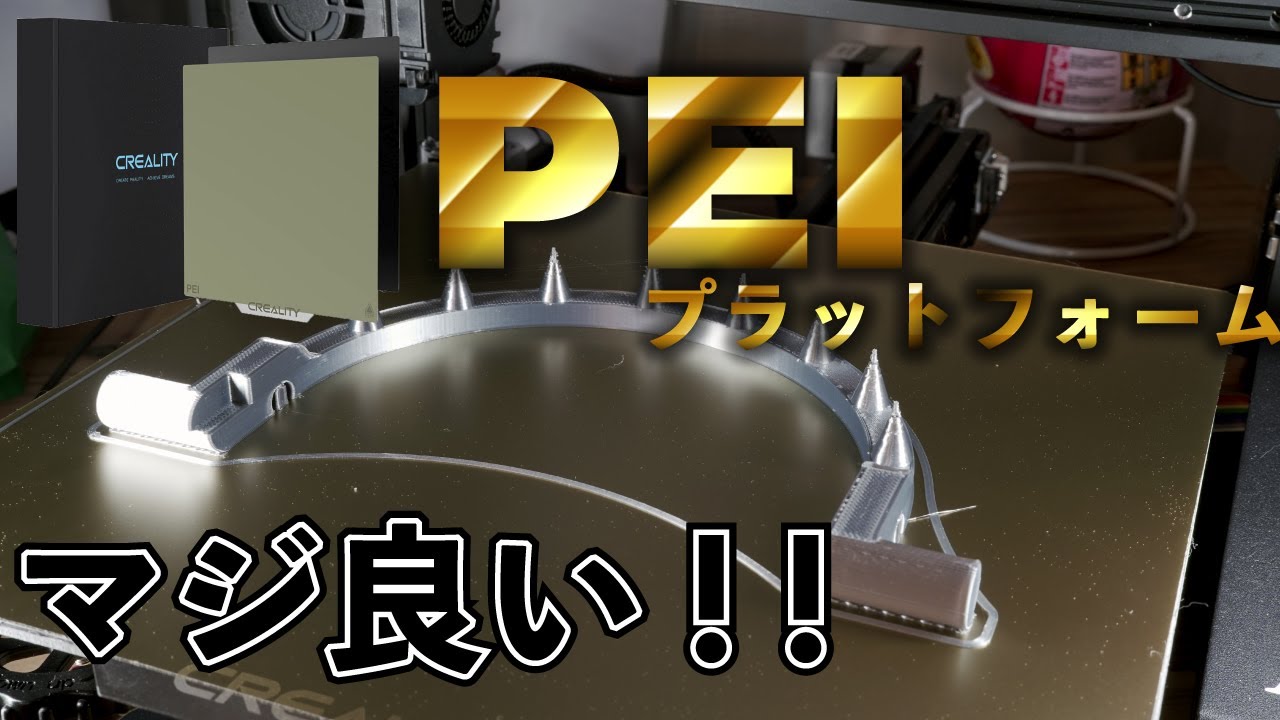

Ender3Proって3種類くらいプラットフォームがあるの知ってますか?

ガラス製(厚み5mmくらい)と

デフォルトのふにゃふにゃのビルドプラットフォーム(厚み1.5mmくらい)と

おすすめのPEI製 (結構薄い!)

すべて厚みが全然違うので、変えるたびに

コピー用紙を置いて手作業でレベリング調整(ヘッドとプラットフォームのクリアランス調整)

をしていました!

めちゃめちゃ面倒だし、時間がもったいない!

自分はレイヤラプス撮影のときと個人的に使っているときでシートを使い分けているので

結構時間をとられてました。

この手間を削減してくれるのが、オートレベリングです!

実際の動作としては、ノズルよりも下に出っ張っているセンサーが先に

ステージに接触して、センサーが引っ込んだ後に

どれだけ下げた位置で印刷を開始するか

っていう数値を設定してプリントを開始する形になります。

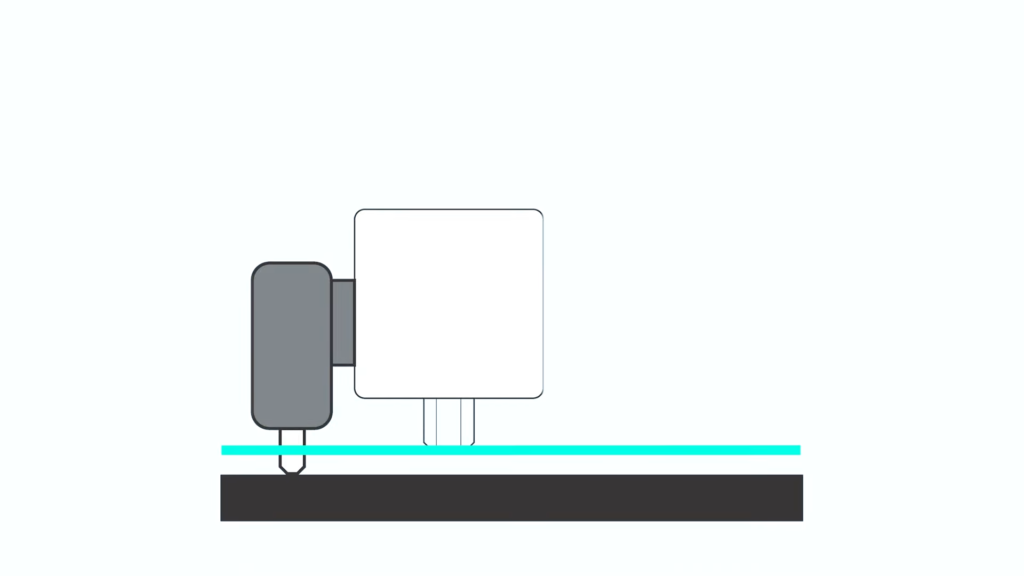

なので、シートの厚みに関係なく、センサーが触れたところから

何ミリ下げた高さから造形を開始するかを指定できます。

オートレベリングセンサーにはデメリットも

造形開始までに時間がかかります。

といっても1~2分ですが….

造形前に必ずヘッドとステージのクリアランスを決まった点数測定するため

どうしても時間がかかってしまうのです。

正直、手動でやってたときは毎回はやらないので

急いでるときはちょっと焦ります(笑)

造形失敗したときのタイムロスを考えると微々たるものなんですけどね!

導入(取り付け)方法

部品の組み立て

パッケージを開けるとこんな感じ!

意外とタッチセンサーって小さいですよね。

本体とブラケット(数種類)が入ってました。

前述したBLTouchとの差は、

今回購入したCR-Touchの方が耐久性に優れてます!

プラットフォームに当たる部分も金属製で安心。

見た目的にも、ハウジングまで黒くてEnder3と相性抜群。

本体にハーネスの小さい方をコネクト!

本体をブラケットにネジ固定!

自分はEnder3シリーズ用のブラケットを選択しました。

ご自身のプリンターに合うブラケットがあることを確認してから購入してください。

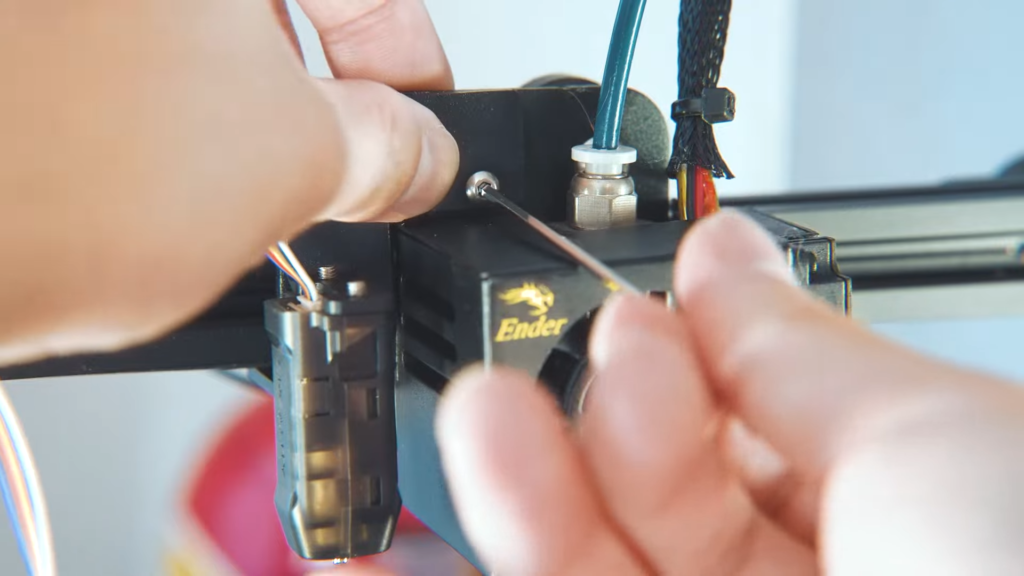

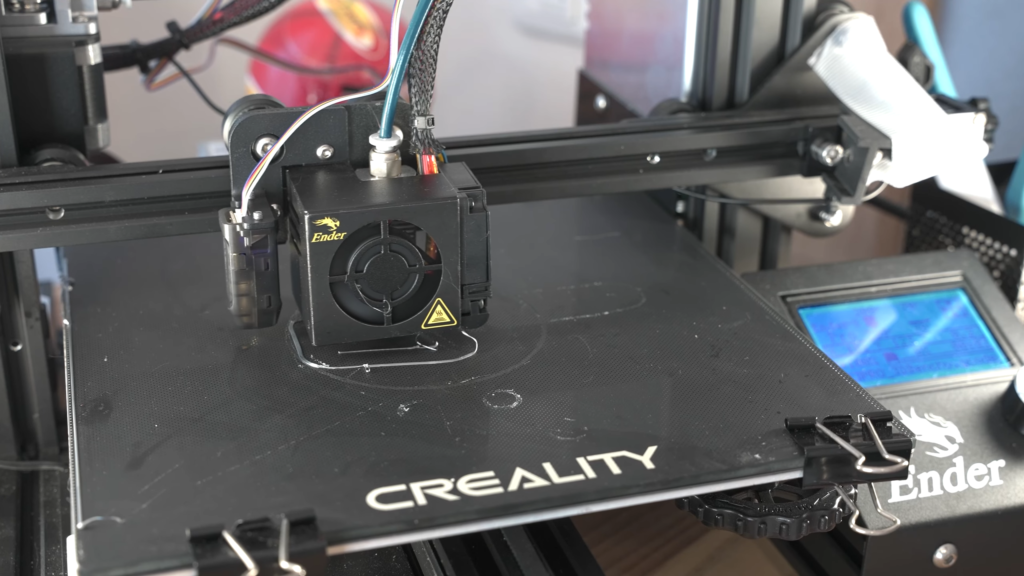

ブラケットを3Dプリンターにネジ固定!

Ender3の場合は、ヘッドの下画像のネジ2本を外してブラケットをかませてから

付属されているちょっと長いネジを入れる感じでした。

ハーネスをメインボードにコネクトしていきます。

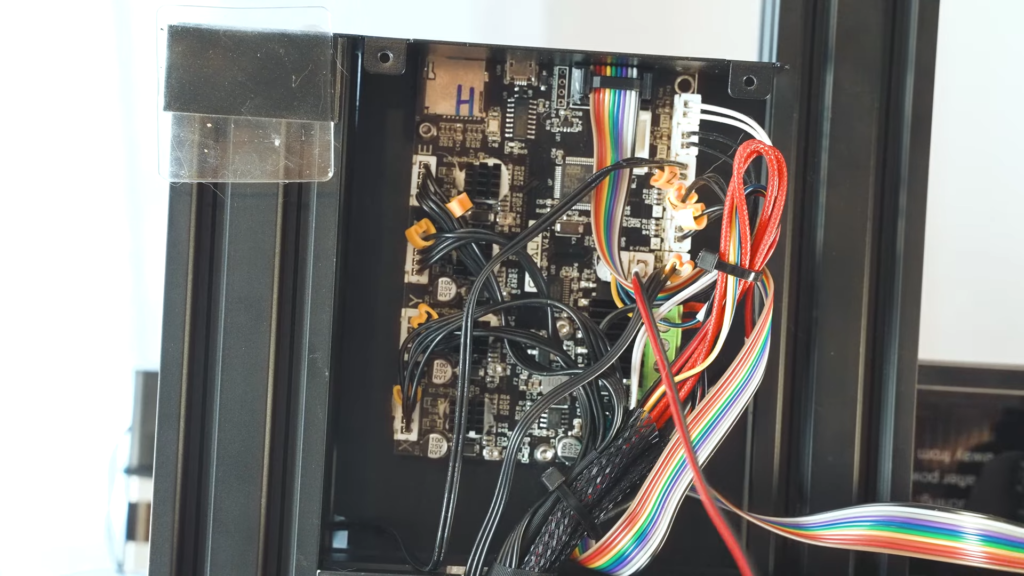

ステージを奥に押し込むと、ネジが一か所あるので、外します。

3Dプリンターをひっくり返して裏側のネジも外します。

カバー板金が簡単に外せます。

注意点!カバー板金にファンがくっついていて、ファンのハーネスが

ボードにコネクトされているので、無理に引っ張るとこわれてしまいます!

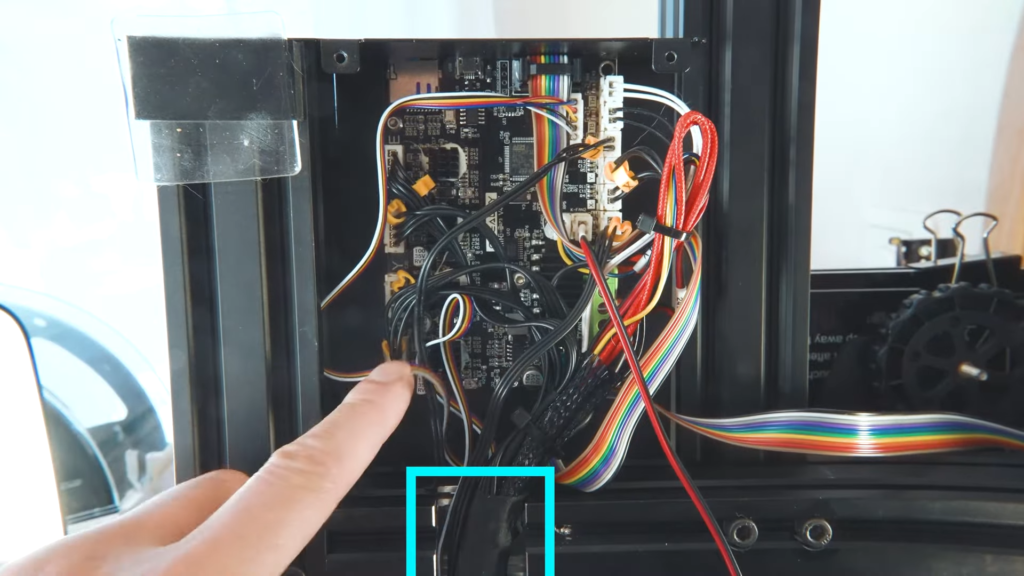

元からついている虹色のハーネスの真下に余っている口にコネクト!

ハーネスを下のアルミフレームの穴(水色枠で囲っておきます)を通して蓋をする。

部品の組込みはこれで完了です!簡単!

ファームウェア編集

ファームウェアをダウンロードします。

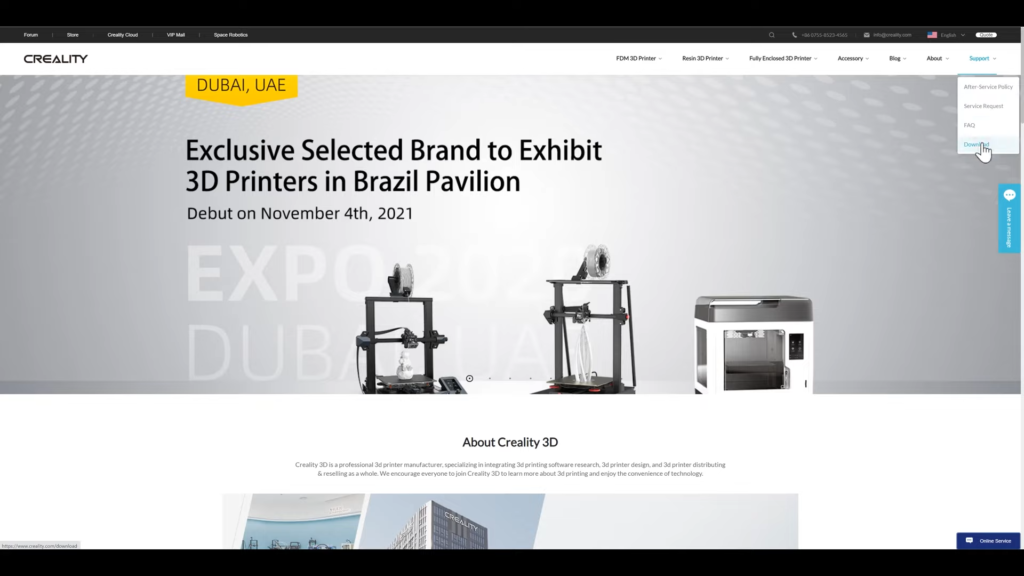

Crealityさんのサイトの右上「Support」のプルダウンメニューから「Download」をクリック。

https://www.creality.com/download

CR-Touchを有効化するためのファームウェアをダウンロードしていきます。

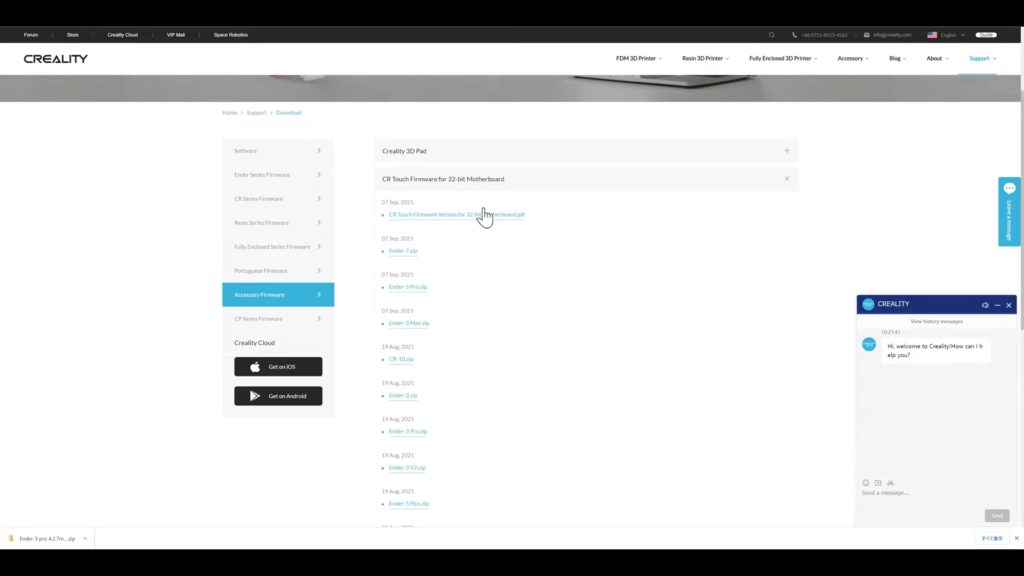

「Accessory Firmware」をクリックして、

「CR Touch Firmware for 32-bit Motherboard」を選択。

あとは自分の使っている3Dプリンター(今回はEnder3)を選んでファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードすると、フォルダに2種類バージョンの違うフォルダがあります。

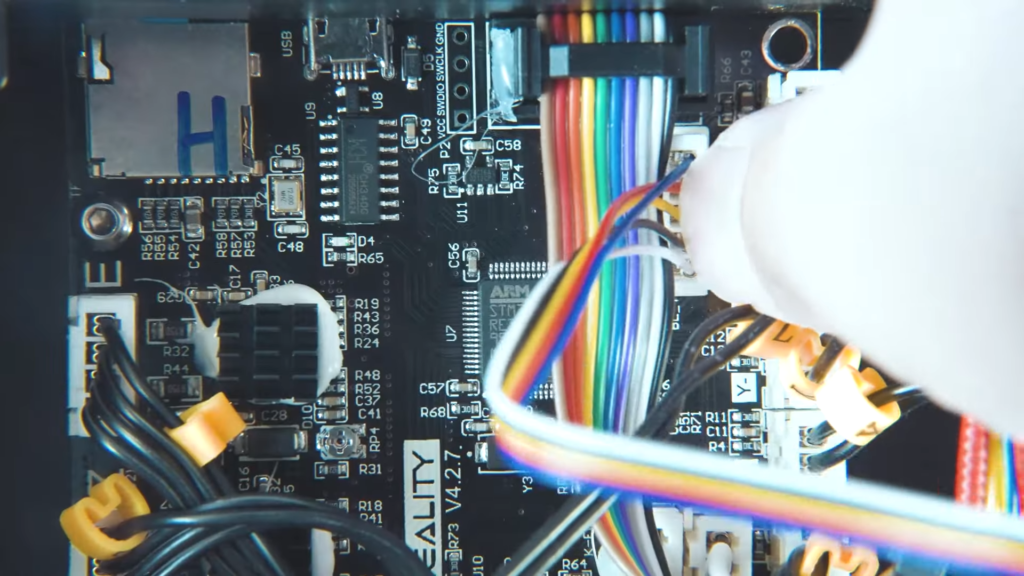

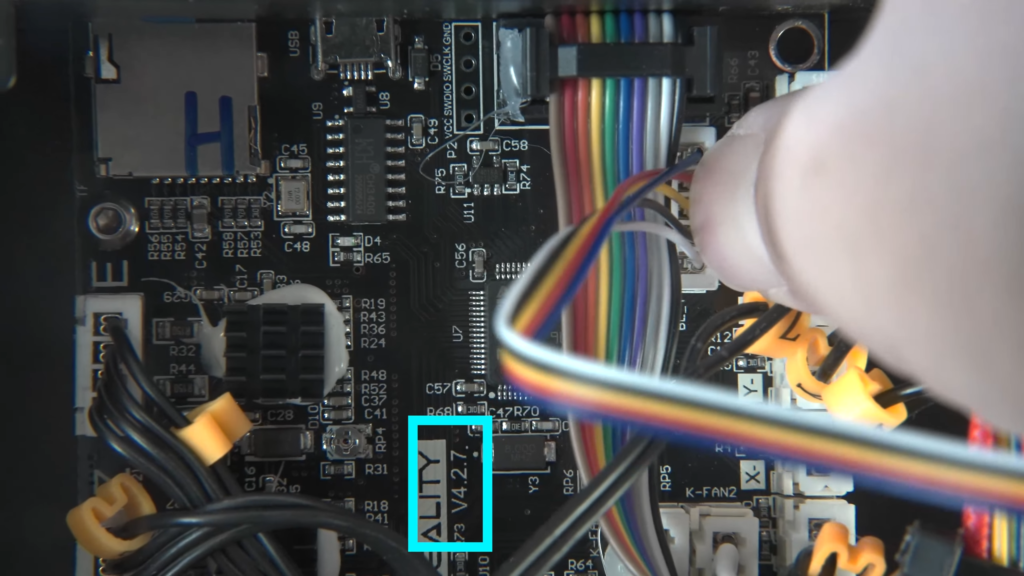

プリンターの基板のバージョンに合うフォルダをクリック。

基板のバージョンがわからない方も大丈夫!

先ほどコネクトしたメイン基板に書いてあります!

カラにした(フォーマットした)microSDカードに

ダウンロードしたファームウェアファイルを保存してください。

つまり、ファームウェアファイルだけが格納された状態のmicroSDカードになりますね。

これを、3Dプリンターに挿入。3Dプリンターの電源をON。

しばらく待つだけでファームウェアのアップデートが完了します。

高さ設定方法

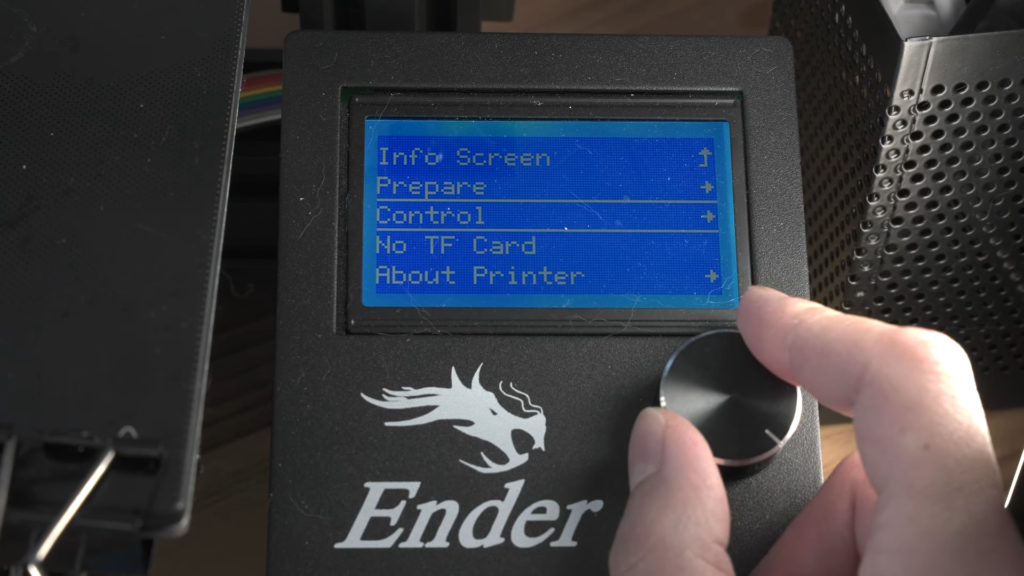

「Prepare」の「Auto Home」を選択。

ヘッドの位置がHomeに戻ったことを確認してください。

ちなみにタッチセンサーを導入するとHome位置が

下のように真ん中の手前の方に設定されます。

ヘッド高さ調整

センシングした高さからどれくらいヘッドを下げてプリントするかを設定していきます。

「Auto Home」してからホーム位置がセンサーによる測定位置から上がるので、

「Prepare」「Move Axis」「Move Z」で位置を「0」にしてから

「Control」の「Bed Leveling」を選択。

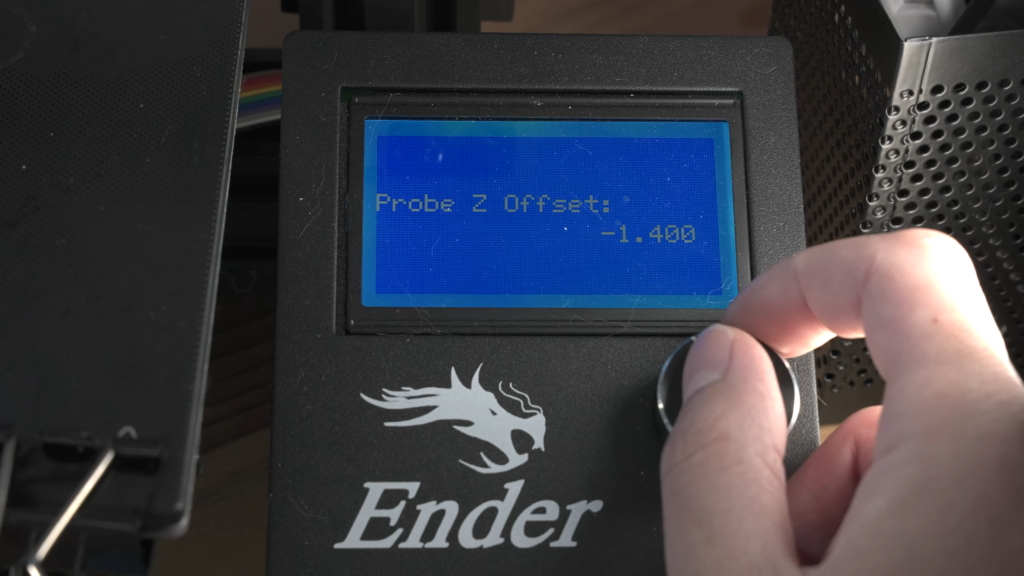

「Probe Z Offset」を選びます。

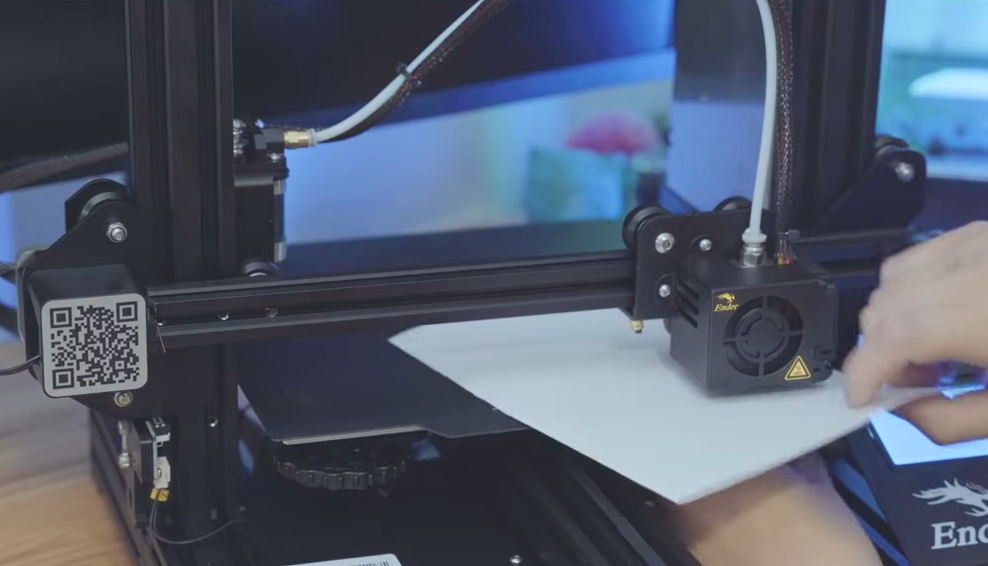

コピー用紙をヘッドとステージの間に挟みましょう。

Offsetの値をマイナス方向に増やしていくとヘッドが下がっていきます。

コピー用紙が抵抗なくスルスル動く隙間ギリギリまで下げていきます。

今回は「-1.400」でした。

この設定を保存するために、

「Store Settings」を選択。電子音が鳴るのを確認できたらOKです。

一度テストプリントしましょう。

定着が良くなさそうだったらもう少し、ヘッドを下げる。

抵抗が大きくて樹脂が詰まるようだったらもう少し、ヘッドを上げる。

きれいに造形できるポイントを探しましょう。

自分は「-1.500」まで下げました。

スライサー設定

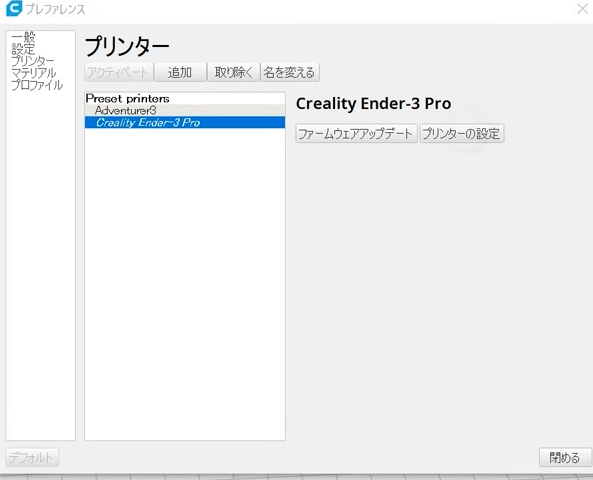

スライサーソフトで毎回造形前にレベリングする動作を設定します。

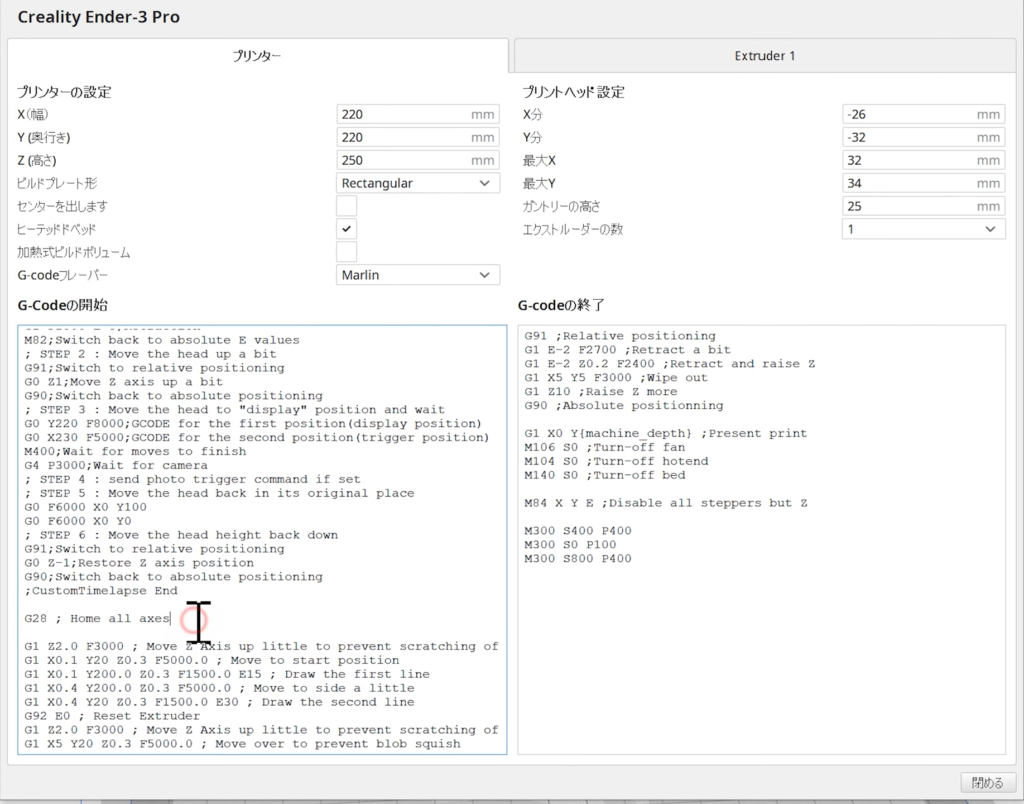

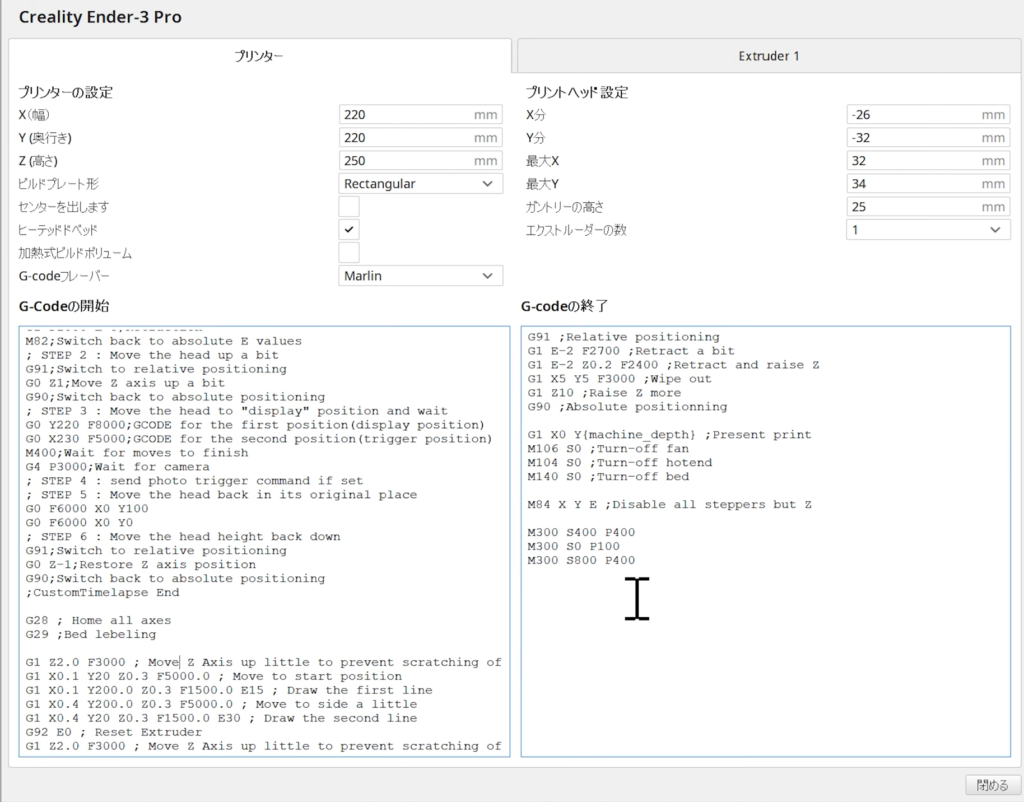

「プリンター管理」から今設定したいプリンターを選択。

「プリンターの設定」をクリックします。

「G-Codeの開始」の一文を追加していきます。

自分はちょっといろいろカスタマイズしちゃってあるので参考程度に!

2回目に出てくる「G28」っていうヘッドをHome位置に戻すっていう指示の

下に一行だけ追加します。

「G29 ; Bed Leveling」っていうコードを追加。

オートレベリングしてねーって指示になります。これで準備はOK!

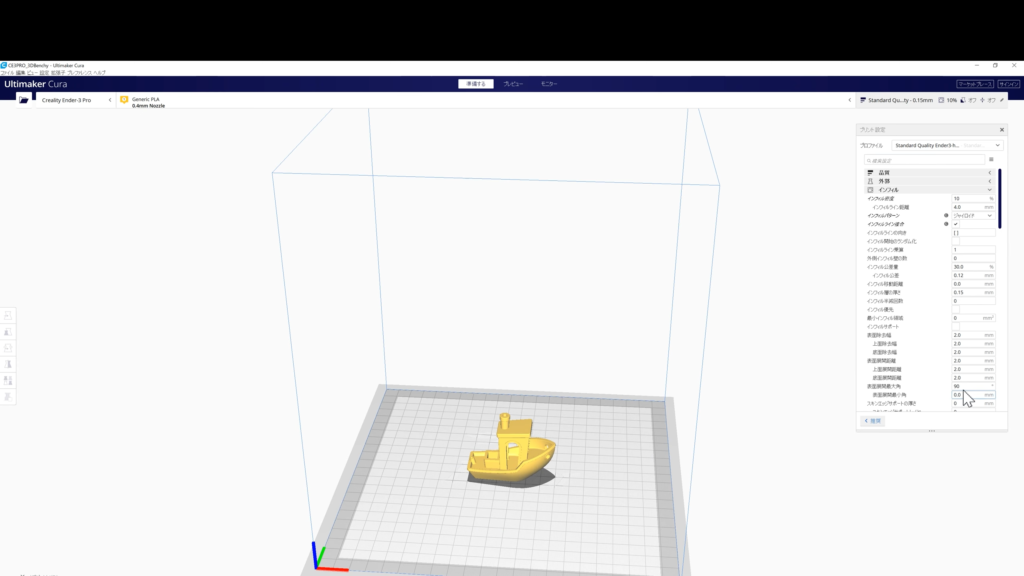

あとはいつも通り、モデルをインポートしてスライス実行→造形開始!

これだけで、プリント開始前に必ず9点プロットして

ステージ傾きや歪みを補正したプリントをしてくれます!

モデルが傾いたり、一部剥がれたりなんていうプリント失敗を

未然に防げるこのレベリングセンサー!

おすすめなのでぜひ、導入検討してみてください!

おすすめの記事↓↓

【簡単7選】絶対参考になる3Dプリンター改造 // Adventurer3カスタマイズ

Everything iss very open with a really clear description off tthe

issues. It waas really informative. Yoour website is very helpful.

Thank you foor sharing!